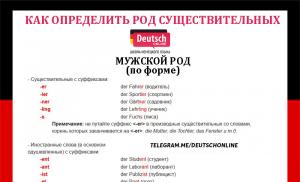

Камбала черты приспособленности к среде обитания

«Приспособленность организмов к среде» - Приспособленность организмов к условиям внешней среды. Второй закон жизни. Приобретенные навыки. Чейлинус. Живые организмы. Активный путь. Растительные организмы. Морские анемоны. Комплекс природных тел. Температура. Божья коровка. Описание приспособления. Плоские рыбки. Морфологический тип приспособления. Камбала. Приспособительное поведение. Клещ. Формы приспособлений. Работа с рисунками. Факторы абиотической природы.

«Приспособленность живых организмов» - Имеющие знания. Белая сова. Разнообразие форм и цвета. Необходимое количество потомков. Жизнь без агрессии. Виды маскировочной окраски. Приспособительное поведение. Скульптор. Эволюционный процесс. Приспособленность вида. Понятие «приспособленность». Планируемые результаты. Появление мутаций. Мимикрия. Приспособленность живых организмов к среде обитания. Типы покровительственных окрасок. Миметизм.

«Приспособленность организмов к условиям среды» - Моменты недовольства. Условия среды. Приспособления к среде обитания. Изучение приспособленности организмов к условиям обитания. Адаптации. Приспособленность к сложным условиям. Среда обитания. Классификации адаптаций. Приспособленность к раннему цветению. Шишки кедровой сосны. Всё об адаптациях. Систематизация знаний. Назовите приспособленность организмов. Окраска оперения. Чем объяснить такую позу уссурийского баклана на камнях.

«Приспособленность организмов к среде обитания» - Организмы. Сезонные изменения. Экология. Соответствие. Организмы и среды их обитания. Китайцы. Аэродромы. Малая родина. Стекло. Приспособления. Распространение жизни. Бумага. Экологические ресурсы. Предметы. Наземно-воздушная среда. Игра «Устами младенца». Экологическая ниша. Р.Рождественский. Средообразующая деятельность. Пластмасса. Почвенная среда.

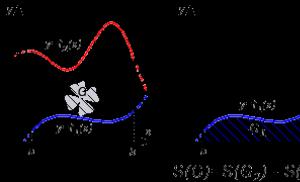

«Особенности модификационной изменчивости» - Основные характеристики модификационной изменчивости. Проявление признака. Вариационные кривые. Изменчивость. Программа действия генов. Ген. Лабораторная работа. Вариационный ряд изменчивости. Что изучает генетика. Данные вариационного ряда. Формы изменчивости. Закономерности модификационной изменчивости. Физкультминутка. Общая биология. Норма реакции. Фенотип. Изменчивость организма. Средняя величина признака.

Оборудование: мультимедийная презентация, открытки животных и растений.

Цель урока: Создать условия для эффективного усвоения знаний о приспособленности организмов к среде обитания.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Урок-лекция «Приспособленность организмов к среде обитания» (учебник «Общая биология. 11 класс», авторы: В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин.)

Оборудование: мультимедийная презентация, открытки животных и растений.

Цель урока: Создать условия для эффективного усвоения знаний о приспособленности организмов к среде обитания.

Задачи: Образовательные – закрепить знания о формах естественного отбора; - сформировать понятие приспособленности организмов к среде обитания; - познакомить с видами приспособлений у растений и животных; - раскрыть относительный характер приспособлений; - подвести к выводам о естественных причинах формирования приспособлений, с использованием учения о движущих силах эволюции; - расширить кругозор учащихся. Развивающие - развивать интеллектуальную сферу: внимание, память, речь, мышление; - эмоциональную сферу: уверенность в себе; - мотивационную сферу: стремление добиться успехов; - коммуникативную сферу: навыки работы в паре. Воспитательные - воспитывать целостное восприятие мира; - формировать познавательный интерес к предмету.

Ход урока.

- Организационный момент. Постановка целей и задач урока.

- Актуализация знаний. Проверка домашнего задания.

«Горячий стул»: один ученик садится на стул перед классом, учащиеся задают ему вопросы по терминам, которые учитель записывает на доске:

Естественный отбор, формы естественного отбора, условия среды, движущий отбор, стабилизирующий отбор, дизруптивный отбор, половой отбор, устойчивость к ядохимикатам, направление отбора, сдвиг среднего значения, реликтовые виды.

- Изучение нового материала

Мы выяснили, что в результате естественного отбора сохраняются особи с полезными для них признаками. Эти признаки обуславливают приспособленность организмов к тем условиям, в которых они живут. О приспособленности организмов к окружающей среде свидетельствует множество различных примеров.

Покровительственная окраска развита у видов, которые живут открыто и могут оказаться доступными для врагов. Такая окраска делает организмы менее заметными на фоне окружающей местности. Птицы, насиживающие яйца на земле, сливаются с окружающим фоном. Тундровая куропатка, например, ежеминутно подвергается риску, связанному с подобным образом жизни. Линька даёт ей возможность менять окраску, которая в результате гармонирует с изменениями окружающей природы. Рыжевато-бурое оперение по мере наступления морозов постепенно белеет, и птица становится практически неотличимой от снежного покрова. Когда же весной снег тает, куропатки вновь линяют и благодаря новому оперению сливается с обнажившейся на проталинах землёй. Самцы, как правило, линяют позже самок – их белый наряд бросается в глаза хищникам и отвлекает их от насиживающей самки. На Крайнем Севере многие животные окрашены в белый цвет: белый медведь, полярная сова, песец, заяц, детёныши тюленей. Гусеницы бабочек часто зелёные, под цвет листьев, или тёмные, под цвет коры или земли. Донные рыбы обычно окрашены под цвет песчаного дна (камбала, скаты). При этом камбала ещё способна менять окраску в зависимости от цвета окружающего фона. Способность менять окраску путём перераспределения пигмента в покровах тела известна и у наземных животных. Например, хамелеон. Целыми днями сидит это малоподвижное животное на ветке какого-либо высокого дерева или кустарника. Хватательные, похожие на клещи лапы крепко зажимают ветки деревьев, а кончик длинного и мускулистого хвоста, обвившегося вокруг веток, помогает удерживать тело на дереве. Заметив своими вращающимися в разные стороны глазами летящее насекомое, хамелеон выбрасывает свой длинный язык с утолщением на конце. Насекомое прилипает к покрытому слизью языку и хамелеон быстро втягивает его в рот и съедает добычу. Хамелеоны не защищены ни бронёй, ни ядом. Они не могут спастись, закапываясь в землю или убегая. Они съедобны и имеют много врагов. Хищные птицы, звери, аисты, цапли, змеи, люди охотятся за этими безвредными ящерицами. И единственное их спасение – затеряться среди ветвей и листьев. Когда животное спокойно, оно окрашено в желтоватый цвет с красноватыми полосками вдоль боков; при раздражении кожа хамелеона становится зеленоватой, а полосы беловатыми. У некоторых животных мы встречаем яркий узор – чередование светлых и тёмных полос и пятен: окраска у зебры, тигра, жирафа, леопарда и др. Эта расчленяющая окраска как бы имитирует чередование пятен света и тени и создаёт некую размытость. Такая окраска тоже будет покровительственной.

У животных приспособительной является форма тела . Хорошо известен облик водного млекопитающего дельфина. Его движения легки и точны, скорость движения в воде достигает 40 км/ч. Плотность воды в 800 раз выше плотности воздуха. Как дельфину удаётся преодолеть её? Торпедовидная обтекаемая форма тела, отсутствие ушных раковин позволяют избежать завихрения потоков воды, окружающих дельфина, снижают трение. Подобная форма тела у многих водных животных: акул, китов, тюленей. Обтекаемая форма тела способствует быстрому передвижению животных и в воздушной среде. Маховые и контурные перья, покрывающие тело птицы, полностью сглаживают его форму. Птицы лишены выступающих ушных раковин, в полёте они обычно втягивают ноги. В результате птицы по быстроте намного превосходят всех других животных. Птицы быстро двигаются даже в воде. Наблюдали арктического пингвина, плывущего под водой со скоростью 35 км/ч.

У животных ведущих скрытый, затаивающийся образ жизни, полезными оказываются приспособления, придающие им сходство с предметами окружающей среды – маскировка . Например, гусеницы бабочки пяденицы по форме тела и окрасу напоминают сучки. Насекомые-палочники похожи на небольшую бурую или зелёную веточку, некоторые бабочки напоминают сухие листья, а пауки подражают колючкам. Великие мастера маскировки своим успехом во многом обязаны способности замереть в момент, когда им грозит нападение или они сами готовятся схватить добычу. Среди животных особенно разнообразны те, кто так или иначе подражает цветкам. Например, цветочные богомолы, настолько уподобляются тем или иным частям растения, что обманутые сходством другие насекомые опускаются прямо на них и попадают в объятия хищника.

Однако нередко у животных наблюдается не скрывающая окраска тела, а, напротив, привлекающая внимание, демаскирующая. Такая форма приспособления называется предупреждающая окраска . Она свойственна большинству жалящих, выделяющих ядовитые вещества, отвратительно пахнущих или омерзительных на вкус животных. Подобно стоп-сигналам, эти рисунки и сочетания цветов должны легко распознаваться животными. Они означают: «Опасно!», «Не подходи!», «Со мной лучше не связываться!». Божью коровку, очень заметную, птицы никогда не склёвывают из-за выделяемого насекомым ядовитого секрета. Яркую предупреждающую окраску имеют несъедобные гусеницы, многие ядовитые змеи. Среди земноводных есть настоящие щёголи. Они эффектно окрашены, нередко медлительны, ведут дневной образ жизни и даже не пытаются прятаться от хищников в отличие от своих более многочисленных замаскированных родичей, которые отправляются на поиски корма по ночам, когда они менее заметны. Наиболее своеобразны среди земноводных щеголей, пожалуй, древолазы, обитатели Центральной и Южной Америки. Их кожные железы вырабатывают мощные парализующие яды, так что хищник, попробовавший закусить такой лягушкой и оставшийся в живых, ассоциирует пережитые неприятные минуты с её яркой расцветкой и в дальнейшем старательно избегает ей подобных. Среди примерно ста тысяч видов, составляющих отряд чешуекрылых, или бабочек, медведицы принадлежат не только к наиболее привычным, но и к самым красивым. У неё на редкость эффективная предупреждающая окраска – оранжево-чёрная и жёлто-чёрная с узорами из пятен и полосок. Медведица очень хороша собой, но ядовита. Специальные железы вырабатывают сильные токсины, поступающие в кровоток бабочки. Другие железы содержат жидкость с неприятным предостерегающим запахом. В тропических прибрежных водах Австралии, Новой Гвинеи, Индонезии и Филиппин обитает маленький (до 20 см. в длину вместе со щупальцами) синекольчатый осьминог. Ярко-оранжевые круглые пятна окаймлены характерными синими кольцами. Как и все представители рода, синекольчатый осьминог обладает удивительной способностью к регенерации, и, потеряв в бою одну или несколько из своих восьми щупалец, довольно быстро может отрастить новые. Насколько этот осьминожка красив, настолько же и ядовит. В слюне животного содержится сильнейший нейротоксин. Укус синекольчатого осьминога смертелен. Яд практически моментально парализует нервную систему любого живого существа, и противоядия от него не существует.

Эффективность предостерегающей окраски явилась причиной очень интересного явления – подражания, или мимикрии. Мимикрия – это подражание менее защищённого организма одного вида более защищённому организму другого вида. Это подражание может проявляться в форме тела, окраске и т.д. Покрытая предостерегающими полосками, но совершенно безобидная муха журчалка извлекает нектар из цветка, как и медоносные пчелы, обладающие грозным жалом. Мимикрия журчалки не ограничивается окраской, но включает и поведение. Журчалки подражают звукам, издаваемым пчёлами и осами, и, если их потревожить, угрожающе жужжат. Всё это вместе гарантирует журчалке неприкосновенность. Красивая бабочка данаида обязана своей несъедобностью тому, что её гусеницы питаются листьями ядовитого латука, опасного для скота и других позвоночных. Крылатые хищники быстро научились не трогать данаид, а заодно и их подражательницу, одну из нимфалид – лишь слегка невкусную. Бабочка-стеклянница удивительно похожа на осу. Крылья её совершенно прозрачны, так как чешуек, покрывающих крылья бабочек, у неё нет. При полёте она жужжит подобно осам, и летает так же стремительно и беспокойно, как и они. Уж имитирует окраску гадюки, его выдают только жёлтые пятна на голове. Немало подражателей приобрели ядовитые коралловые змеи. Например, аризонская королевская змея, которая не ядовита.

Для выживания организмов в борьбе за существование большое значение имеет приспособительное поведение . В минуты опасности меняется поведение животных: гуси вытягивают шеи и начинают шипеть; кошки выгибают спину, прижимают уши и приподнимают шерсть; собаки скалят зубы,; жабы выпрямляют ноги, чтобы казаться выше ростом и отпугнуть врага; скунс сначала топает передними лапами, а затем задирает хвост, как сигнальный флажок, открывая анальные железы, из которых в случае необходимости брызнет струя вонючей жидкости. Жук-бомбардир при нападении врага выстреливает в него ядовитой жидкостью, вызывающей ожоги. Кроме того, жидкость образует облачко голубого пара, служащего дымовой завесой для прикрытия жука. Многие животные, чтобы отпугнуть или сбить с толку нападающего, внезапно показывают ему яркие пятна и узоры. Глазчатые пятна – узоры из концентрических кругов, которыми обладают многие насекомые,- приводят хищника в растерянность, и жертва успевает спастись. Птицам, охотящимся на бабочек, ложные глаза могут показаться глазами совы или кошки. Так поступает, например, бабочка калиго и бабочка сатурния. А гусеница гарпии при приближении опасности втягивает голову в туловище, которое раздувается в хищную «пасть», разинувшуюся под ложными глазами. Помимо отпугивания существует много других вариантов приспособительного поведения. Сюда относится запасание корма на неблагоприятный сезон года. Прежде чем начинать наполнять припасами кладовую, бурундук приводит её в порядок. Он выбрасывает прочь остатки старых заплесневелых запасов, выстилает дно сухими листьями, а затем уже затаскивает в кладовую лесные орехи, семена, грибы и прочую снедь, иногда его «клад» весит 8 кг. Каждый продукт складывается отдельной кучкой и тщательно сортируется. Запасают корм на зиму мыши, белки, сойки и даже хищники. Некоторые животные, такие как медведь, ёж, барсук, суслик впадают в спячку, переживая неблагоприятное время. У этих животных запасы питательных веществ откладываются в организме. С приближением холодов медведь, сильно ожиревший и обросший частой и длинной шерстью, ищет надёжное убежище в глухих местах леса среди густого бурелома, коряг и пней, где делает себе берлогу, выстилает её сухими листьями и мхом и укладывается спать. Снег постепенно заносит берлогу, и она выглядит большим сугробом. Медведь дремлет в берлоге до весны, медленно расходуя запасы осеннего жира, температура его тела понижается до 30 градусов.

Особенно большое значение имеют приспособления, обеспечивающие защиту потомства от врагов. Забота о потомстве может проявляться в разной форме. Многие рыбы охраняют икру, активно отгоняя врагов, или вынашивают её во рту. Самец колюшки строит гнездо с выходом и входом, обеспечивая приток кислорода к икринкам. Существуют виды лягушек, у которых икринки развиваются в специальной выводковой сумке. Птицы строят гнёзда и насиживают яйца, птенцов длительное время выкармливают и охраняют. Наивысшей степени развития достигает забота о потомстве у млекопитающих. Звери не только кормят своё потомство, но и обучают ловить добычу.

Соответствующая форма и окраска тела, целесообразное поведение обеспечивают успех в борьбе за существование только тогда, когда эти признаки сочетаются с приспособленностью процессов жизнедеятельности к условиям обитания, т.е. физиологическими адаптациями . Без таких адаптаций невозможно поддержание устойчивого обмена веществ в организме в постоянно колеблющихся условиях внешней среды. Многие пустынные животные перед наступлением засушливого сезона накапливают много жира: при его окислении образуется большое количество воды. Кроме того, верблюд при лишении воды резко сокращает испарение, как с дыхательных путей, так и через потовые железы. Многие ныряющие животные могут сравнительно долго обходиться без доступа кислорода. Например, тюлени ныряют на глубину 100-200 и даже 600 м. и находятся под водой 40-60 минут. Что позволяет ластоногим нырять на столь длительный срок? Это прежде всего большое количество особого пигмента, находящегося в мышцах, - миоглобина. Миоглобин способен в 10 раз больше связывать кислород, чем гемоглобин. Ночные хищники – совы превосходно видят в условиях слабого освещения. Летучие мыши прекрасно ориентируются в пространстве с помощью эхолокации.

Но не только животные приспосабливаются к условиям среды. Различные приспособления есть и у растений. У кактусов листья превратились в колючки, чтобы уменьшить испарение, а стебель стал мясистым для запасания влаги. А у кувшинок появились приспособления к повышенной влажности: большая поверхность листа, много устьиц, повышение интенсивности испарения. Низкорослость, мелколистность, поверхностное расположение корней деревьев и кустарников, очень быстрое развитие растительности весной и летом – во всём этом сказывается приспособленность к жизни в тундре. По-разному приспособились растения к опылению. У насекомоопыляемых растений яркие цветки имеющие нектар и аромат, для привлечения насекомых. Цветки орхидей и вовсе похожи на бабочек и привлекают особей противоположного пола. У ветроопыляемых – мелкая, лёгкая пыльца, пестик сильно опушен, длинные тычинки, лепестки и чашелистики не развиты: не мешают обдуванию цветка ветром. Семена многих растений имеют зацепки, крылатки и парашютики, облегчающие их распространение. Растения, живущие в условиях недостатка минерального питания, приспособились ловить и переваривать насекомых. У росянки листья превратились в ловчие аппараты с клейкими железистыми волосками, а у непентеса – в кувшинчики с пищеварительным соком.

Итак, мы выяснили, что в понятие «приспособленность вида» входят не только внешние признаки, но и соответствие строения внутренних органов выполняемым ими функциям, а также соответствие физиологических функций организма условиям обитания.

Как же возникают столь совершенные адаптации? Ключ к разгадке лежит в сложнейшем процессе естественного отбора. Например, дальний пращур богомола, теперь почти неотличимого от сухого листа, появился на свет со случайным набором генов, придавшим ему чуть большее сходство с сухим листком. А потому птицам было несколько труднее обнаружить этого богомола среди сухих листьев, и в результате он и ему подобные особи выживали в большем количестве. Следовательно, они оставляли больше потомства. А признак «сухой лист» становился всё более чётким и распространённым. Любые признаки возникают в результате мутаций. Может произойти одна крупная мутация, а может огромное множество мелких, что бывает гораздо чаще. Те из них, которые повышают жизнеспособность, передаются последующим поколениям, закрепляются и становятся приспособлениями. Каждое приспособление вырабатывается на основе наследственной изменчивости в процессе борьбы за существование и отбора в ряду поколений.

Следует помнить, однако, что все приспособления носят относительный характер, т.е. они помогают организму выжить лишь в данных конкретных условиях. При изменении же этих условий приспособление может стать бесполезным и даже вредным. В яркий солнечный день зимой белая куропатка выдаёт себя тенью на снегу. Заяц-беляк становится видным на фоне стволов деревьев. Стриж не может взлететь с ровной поверхности, так как у него длинные крылья и очень короткие ноги. Он взлетает только оттолкнувшись от какого-то края, как от трамплина. Панцирь наземных черепах защищает их от врагов, но хищные птицы поднимают их в воздух и разбивают о землю. Постоянный рост резцов грызунов – очень важная особенность, но лишь для питания твёрдой пищей. Если крысу держать на мягкой пище, резцы, не изнашиваясь, вырастают до таких размеров, что питание становится невозможным.

Какие выводы можно сделать из всего вышеизложенного?

- Общая приспособленность организмов к условиям среды складывается из множества отдельных адаптаций самого разного масштаба.

- Все приспособления возникают в ходе эволюции в результате естественного отбора.

- Любое приспособление относительно.

Таким образом, приспособленность – это относительная целесообразность строения и функций организма, являющаяся результатом естественного отбора.

- Рефлексия

Соотнесите приведённые примеры приспособлений с их характером.

Лабораторная работа «Приспособленность организмов к среде обитания и её относительный характер».

Оборудование : открытки растений и животных различных мест обитания.

Ход работы (выполняется в парах)

- Определите среду обитания растения и животного, предложенного вам для исследования.

- Выявите черты приспособленности к среде обитания.

- Выявите относительный характер приспособленности.

- На основании знаний о движущих силах эволюции объясните механизм возникновения приспособлений, опираясь на теорию Ч. Дарвина.

- Подведение итогов.

- Домашнее задание: параграф № 1.4.6, вопросы на стр. 63 и 69.

* Цель: сформировать понятие приспособленности организмов к среде обитания, закрепить умение выявления черт приспособленности организмов к среде обитания. * Оборудование: рисунки речной камбалы, научная литература. * Ход работы: 1. Определить среду обитания речной камбалы. 2. Выявить черты приспособленности к среде обитания. 3. Выявить относительный характер приспособленности. 4. На основании знания о движущих силах эволюции, объясните механизм возникновения приспособленности.

Речная камбала вид лучепёрых рыб семейства Камбаловые отряда Камбалообразные. Эта рыба размножается в море, однако большую часть жизни проводит в пресной или солоноватой воде. Описание: Тело камбал сплющено, длиной до 50 см, массой до 3 кг. Оба глаза помещаются на одной, верхней, стороне тела. У большинства камбал глаза расположены на правой стороне. Верхняя сторона тела организована лучше нижней здесь лучше развит скелет, имеются плавники, более яркая окраска. Грудные плавники камбал расположены по обе стороны тела, один из них направлен вверх, а другой вниз. Расположенные за головой жабры одинаковы по обеим сторонам тела, одна жаберная крышка открывается вверх, а другая вниз.

* Обитает у побережья Скандинавии, Центральной Европы и Средиземного моря от границы прилива до глубины 55 м, а также в устьях рек и некоторых озёрах у побережья. Речная камбала является одним из самых многочисленных видов камбалообразных, она также лучше других видов приспосабливается к новым условиям среды обитания. Встречается от арктического побережья на севере Норвегии до районов с неглубокой прогретой солнцем водой у берегов Северной Африки. Может жить как в морской, так и в пресной воде. Речная камбала часто встречается в солоноватых водах морских заливов. Воды прилива поднимают рыб вверх по течению реки, где они находят богатые источники пищи.

После вылупления глаза у камбалы ещё расположены по обеим сторонам головы. Личинки камбалы имеют такое же симметричное строение тела. Подросшая рыба ложится на морском дне на бок. Примерно в это время левый глаз камбалы перемещается на верхнюю сторону головы. Верхняя сторона тела рыбы темнеет, затем молодь выпускает воздух из плавательного пузыря и опускается на дно. Поздней весной они находят себе убежище на речных мелководьях. У речной камбалы очень сильные зубы, и благодаря этому она может питаться животными, имеющими твердый панцирь. Обтекаемая форма тела способствует быстрому передвижению животных и в водной среде и сглаживают его форму. С вязи с переходом на донный образ жизни, тело камбалы уплощенная. Донные рыбы обычно окрашены под цвет песчаного дна (скаты и камбалы). При этом камбалы обладают ещё способностью менять окраску в зависимости от цвета окружающего фона. Прекрасно приспособлена к жизни в пресноводных водоёмах и в море. Как правило, рыба «лежит на боку» в песке или иле, выдыхая воду через жабры, расположенные на верхней стороне тела. Часто использует своё удивительное строение жабр, чтобы скрыться от врага: набрав воды и выпустив её через жаберную крышку, расположенную снизу, рыба может стремительно оттолкнуться от дна.

* Согласно учению Чарльза Дарвина в условиях естественного отбора выживает самый приспособленный. Следовательно, именно отбор – основная причина возникновения разнообразных приспособлений живых организмов к среде обитания. Объяснение возникновения приспособленности, данное Чарльзом Дарвином, в корне отличается от понимания этого процесса Жаном Батистом Ламарком, который выдвинул идею о врожденной способности организмов изменятся под влиянием среды только в полезную для них сторону. * Такие приспособление как покровительственная окраска возникала путем постепенного отбора всех тех мелких уклонений в форме тела, в распределении определенных пигментов, во врожденном поведении, которые существовали в популяциях предков этих животных. Одной из важнейших характеристик естественного отбора является его кумулятивность – его способность накапливать и усиливать эти уклонения в ряду поколений, слагая изменения отдельных генов и контролируемых ими систем организмов.

В ходе лабораторной работы, я выяснила, что все приспособления, сколь бы совершенны они ни были, носят относительный характер. Понятно, что развитие способности к полету не очень хорошо совмещается с возможностью быстро бегать. Приспособление к определенным условиям может быть бесполезно или даже вредно при появлении новых условий. Однако условия обитания меняются постоянно и иногда очень резко. В этих случаях накопленные ранее адаптации могут затруднить формирование новых, что может вести к вымиранию больших групп организмов.

![]()

Вопросы внутри параграфа: Какие явления лежат в основе формирования приспособлений?

Популяционные волны

Дрейф генов

Изоляции

Борьба за существование

Естественный отбор

Cтр. 239. Вопросы и задания после §

1. Приведите примеры приспособленности организмов к среде обитания.

Например, приспособления к водной среде. Большая плотность и значительная выталкивающая сила позволяет многим ее обитателям постоянно «парить» в толще воды, не опускаясь на дно. Таковыми являются планктоны. Они имеют разнообразные выросты тела, которые увеличивают площадь поверхности тела и способствуют удержанию его в толще воды. У хорошо плавающих животных обтекаемая форма тела, развитая мускулатура и специфические органы для передвижения и дыхания способствует сопротивления плотной среде, быстрое перемещение и дыхание в воде, растворенным в ней кислородом. Большая теплоемкость воды неизбежно влечет большую потерю тепла теплокровными животными. Температура их тела значительно выше температуры воды, поэтому отбор способствовала выработке приспособлений для снижения теплопотерь. Главные – это толстый подкожный жир, крупные размеры тела. Эти черты свойствены для водных млекопитающих – китообразные, ластоногие, или подолгу плавающие – белые медведи.

2. Почему приспособленность организмов относительна?

Отдельные приспособления всегда относительны, так как при изменении условий среды они могут терять свой положительный эффект для особей. Например, белая зимняя шерсть зайца-беляка хорошо маскирует животное, только в том случае если земля покрыта снегом. Однако, если весной снег тает слишком рано, когда заяц еще не сменил свой белый зимний наряд на серый летний, то животное очень заметно на темном фоне, следовательно, более доступно для хищника. Приспособления всегда соответствуют каким-то факторам среды, которые помогают ему выжить в данных условиях.

3. Объясните возникновение покровительственной и предостерегающей окраски, а также мимикрии у животных.

Покровительственная окраска широка распространена в природе. У различных птиц, гнездящихся на земле (козодои, жаворонки, кулики), насиживающая самка, а иного и самец, почти неотличимы от окружающего фона. Как правило, пигментированная скорлупа яиц и окраска птенцов также сливаются с фоном среды. Многие животные способны менять окраску тела в зависимости от среды – хамелеон, камбала. Эффект покровительственной окраски усиливается, если животное затаиваются или принимают своеобразные позы. Например, затаившуюся сову или застывшего козодоя легко принять за обломок сухой ветки. Нередко покровительственная окраска сочетается с формой тела, напоминающей элементы окружающей среды: ветки – палочники, листья – бабочки, кузнечики.

Яркими элементами окраски тела – контрастные пятна, полоски – обладают прежде всего ядовитые животные, в том числе жалящие насекомые (пчела, осы). Это предостерегающая окраска тела, она словно кричит и предостерегает об опасности или несъедобности таких организмов. Рефлекс избегания ядовитых пищевых объектов вырабатывается у животных чрезвычайно быстро, порой с первого раза. Поэтому отведав яркое животное, птица сразу запомнит его внешность и вряд ли схватит его снова. Соответственно, среди ядовитых насекомых преимущественно выживают, которые сильнее отличаются от съедобных. Чем заметнее ядовитое животное, тем легче его узнавать среди других животных.

Среди хищников отбор благоприятствовал тем особям, которые реже ошибались с выбором жертвы или отказались от охоты на объекты с предостерегающей окраской. В результате многие животные инстинктивно настораживаются или пугаются при виде существ с такой окраской. Этим пользуются некоторые неядовитые животные, подражая в окраске ядовитым. Такое явление подражания называется мимикрия. Например, неядовитые мухи-журчалки или бабочки-стеклянницы очень похожи на ос. Следует отметить, что мимикрия эффективна только при условии превосходящей численности ядовитых «моделей для подражания».

4. В чем проявляется комплексность приспособлений вида?

В природных популяциях отбор никогда не идет по какому-либо одному признаку. Среда сложна и изменчива, поэтому выживают и оставляют потомство те особи, которые обладают комплексом приспособлений. Приспособления дополняют друг друга, сочетая морфологические, физиологические и поведенческие особенности вида, это соответствует его экологической среде обитания.